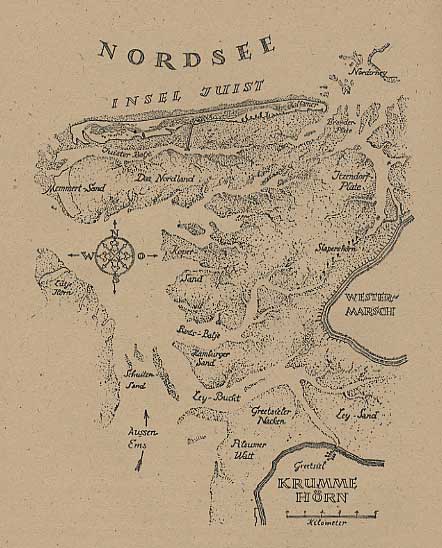

Werner Wrage - "Faltbootfahrten im Wattenmeer - Erlebtes Watt"

Das Projekt | Über Werner Wrage | Das Buch | Die Fotoalben |

IN DEN DÜNEN

Der Kalfamer, die Ostecke der Insel Juist, war eine unberührte und einsame Naturlandschaft. In den vielen Tagen, die die drei hier lebten, sahen sie kaum einen Menschen. Sie fühlten sich wie im Paradiese und trugen oft nicht mehr Kleidung als die glücklichen Menschen im Garten Eden.

Der Wind wehte über die weite Sandfläche, die sich davor im Osten ausdehnte. Immer wanderte der Sand in bald dichteren und bald feineren Schleiern darüber hin. Hier und da stand ein Büschel graugrünen Strandweizens. Er bremste den Wind, daß der den Sand nicht mehr mit sich führen konnte und die Sandkörner träge hinter ihm niedersanken. So standen hinter den Grashalmen lange, schimmernd weiße Zungen losen, trockenen Sandes.

Nach Osten zu nahmen diese Büschel an Zahl ab, und überall zwischen ihnen glänzten weiße mürbe Muschelschalen. Schließlich wurde der Sand dunkler und feuchter und ging dann allmählich in das Watt über, das zu dem breiten Seegatt hinunterführte. Jenseits dieser Wattstrommündung lag die Insel Norderney. Hell leuchteten ihre weißen Hotels in der Sonne herüber.

Nach Westen zu aber wurden die vereinzelten Strandweizenbüschel zahlreicher und wuchsen zu meterhohen kleinen Dünen zusammen. Es schien, als ob diese Pflanze im stäubenden Sand besonders gut wachsen konnte. Sie machte sich nichts aus dem tödlichen, harten Quarzhagel, der alle ändern Gewächse vernichtete, wenn er sie traf, oder verschüttete. Sie liebte ihn, hielt ihn fest, wuchs über ihn hinaus, bis das salzige Grundwasser nicht mehr in dem Sand hochsteigen konnte und sich ihre anspruchsvollere Schwester, der Strandhafer, ansiedelte, der die Dünen noch höher bauen konnte, wenn Meer und Wind ihm halfen. Zwischen diesen ersten Dünentürmen, die sich aus der großen Schwemmsandplate des Ostens hoben, standen ihre Zelte. Hinter ihnen ragten noch höhere Dünen, die schon mit Heide, Gras, Zwergsträuchern, ja hier und da mit zartblauen oder blaßroten Blumen bewachsen waren. Da und dort stand auch ein Sanddornbusch und mitunter ein schlankes rotblühendes Weidenröschen. Die drei lagen im Schutz der Düne, schauten zu dem Gerüst der kleinen Kalfamerbake empor, lauschten auf das Grollen der Brandung und ließen sich die Sonne auf den nackten Leib scheinen. Wenn sie braun und trunken vor Wärme und Licht aufstanden, um zum Baden an den Strand zu laufen, hoppelten wohl erschreckt einige Kaninchen vor ihnen davon. Sonst sahen sie nur einmal zwei Badegäste, die im Sand des Strandes sich näherten; aber ehe sie herankamen, machten sie schon wieder kehrt. Es war ihnen wohl zu weit.

Die Versorgung mit Trinkwasser und Lebensmitteln war nicht leicht. Einmal unternahmen sie eine Tageswanderung bis zu dem Badeort, und das zweite Mal fuhren sie während der Flut im Boot hin und zurück.

Von ihrem Zelt aus blickten sie durch eine Dünenlücke über die Sandbank und das weite Watt, das bald als in der Sonne glitzernde, wogende Wasserfläche, bald als in mattem Braun schillernde Sandfläche vor ihnen lag. Die in den Dünenmulden und auf dem Sand aus den gesprenkelten Eiern geschlüpften jungen Möwen, Austernfischer und Regenpfeifer liefen ihnen oft ins Zelt.

Sie lebten dahin fast ohne Worte. Ein glückhaftes Verstehen aller Dinge war in ihnen. Es gab keine quälenden Probleme, keine Unruhe, keine Diskussionen. Es gab nur ein mit allen Sinnen und allen Fasern gelebtes Leben, fast pflanzenhaft im natürlichen, schweigenden, selbstverständlichen Ablaufen, aber doch voll intensiver Speicherung von Eindrücken, Gedanken und Gefühlen.

Welche Wonne war es, mit dem nackten Fuß den warmen weichen Sand zu berühren oder über die atmende feuchte Wattfläche zu wandern! Wie wohlig fühlte man die Sonnenstrahlen die Haut des ganzen Körpers durchdringen und durchwärmen. Wie beglückt tranken die Augen die zarten duftigen Farben der Dünenflora, der Sand- und Wattflächen und die unendlich mannigfaltigen Tönungen des Meeres und des Himmels. Die Rufe der Vögel, sehnsüchtig und weich oder voll drängender Lust und Lebensfreude, mischten sich in die leisen Geräusche, die sonst das Schweigen füllten: das Rauschen der Wellen, das Sausen des Windes und das Singen des wandernden Sandes.

Inge war den beiden jungen Männern eine vertraute Kameradin. Es gab zwischen ihnen keinen Flirt, kein Versteckspielen, kein Gefallenwollen, kein Fliehen und Suchen. Heio wunderte sich oft, daß er in ihrer Nähe wunschlos glücklich war.

Er erinnerte sich an manche junge Mädchen seiner Bekanntschaft oder aus den Hörsälen und Büros. Wenn er mit ihnen zusammen gewesen war, so war eine wilde Unruhe in ihm erwacht. Er wurde verzehrt von dem Wunsch zu besitzen, oder das Begehren fraß in ihm, durch Reden und im Spiel raffinierter Zärtlichkeiten den oft nur gespielten Widerstand dieser Frauen zu besiegen. Er hatte sich zuweilen daran berauscht, diese oder jene der gepflegten und verwöhnten jungen Damen im Liebesspiel zu besitzen. War aber dieser Wunsch ihm in Erfüllung gegangen, so folgte oft quälende Ernüchterung. Denn Heio gab sich nicht damit zufrieden, er wollte bis zu der Seele dieser Frauen vorstoßen; aber er fand sie nicht, oder sie blieb ihm unverständlich, so fremd, daß er oft zweifelte, ob sie überhaupt eine besäßen. Doch trotz aller Enttäuschungen lockten ihn diese Mädchen immer wieder.

Er versuchte sich in diesen Tagen oft vorzustellen, daß einige seiner Freundinnen jener Großstadtabende und Nächte hier draußen wären. In den meisten Fällen war ihm das unmöglich. Und wenn er in dieser Landschaft an ihre Körper dachte, die er nur beim Schein verhüllter Lampen gesehen hatte, so schien ihm auch das undenkbar. Konnte er umgekehrt sich Inge in der anderen Umgebung vorstellen? Als ob es ein schmutziger Gedanke wäre, so wischte er ihn hinweg.

Da drüben ging ihre schöne, schlanke, sportgestählte Gestalt über den Sand. Braun leuchtete ihr Körper in der Sonne, und der Wind spielte in ihren hellen Locken. War denn gar kein Begehren in ihm oder in Jan? Er hatte mit ihm noch nie über Inge gesprochen, aber er fühlte, daß Jan sie ebenso gern hatte wie er.

Sie begehrten sie wohl, aber dieses Begehren war von einer solchen Hochachtung, von solch schweigender, selbstverständlicher Zurückhaltung getragen, daß niemals der Abstand der Persönlichkeit gesprengt wurde. Bei aller tiefen Gemeinsamkeit, die sie hier empfanden und auch einander schenkten, wahrten und achteten sie die Freiheit des Ichs, die sie niemals, auch mit keinem Gedanken und keiner Gebärde, verletzten.

Inge kam herauf. Sie setzte sich vor das Zelt und schmiegte sich in den weichen Sand des Dünenhanges. Er betrachtete durch den dreieckigen Ausschnitt des offenen Zeltes mit Zärtlichkeit und einem unsagbaren Glücksgefühl ihren ranken, braunen Leib. Sie lächelte.

"Komm! Hol deine Laute, Heio! Es ist Zeit zum Abendsingen", rief sie mit leiser Stimme, in der man das Glückerfüllte und die ruhige Ausgeglichenheit ihres Wesens zu fühlen vermeinte. Heio setzte sich zu ihr und ließ seine Hände über die Saiten laufen. Ihm war, als habe seine Laute noch nie so schön geklungen.

Vom Strand kam Jan mit seinem Skizzenbuch. Er hatte die Kalfamerbake gezeichnet und setzte sich schweigend zu ihnen. Die alten lieben plattdeutschen Lieder klangen auf: Klaus Groths "Ik wull, wie wern noch kleen, Jehann! Da wer de Welt so grot" und das weniger besinnliche, wilde und düstere ostfriesische Fragment "Ik hebbe se nich op de Scholen gebracht, ik hebbe nich enmol över se gelacht, se gaent nich speien op die Straten. Ik hebbe se op de wille, wille See gesandt, eren levesten Vader to söken". Und nach dieser düsteren Klage einer friesischen Mutter, die ihre Kinder opfert, um ihren Mann wiederzusehen, klang beruhigend das "Nu lat uns singn dat Abendleed!"

Sie sangen nur wenige Lieder, und jedes klang lange in ihnen und, wie es Heio schien, in der ganzen weiten schweigenden Abendlandschaft nach. Er dachte daran, wie er einst in den Einsamkeiten der Wüste hatte Beduinen singen hören, diese seltsam hallenden wenigen Worte, die zu dem Tappen der Kamelfüße und dem Klirren der Ringe des Zaumzeuges das Schweigen des Raumes füllten, und er dachte auch an jene anderen Stunden, in denen er in den Felsentälern des Atlas den melancholischen Flötentönen der Magruna gelauscht hatte, die berberische Hirten spielten. Es hatte ihn damals beide Male bis ins Tiefste ergriffen, wie Mensch, Lied und Landschaft zu einer vollkommenen Harmonie verschmolzen waren.

Heute hatte er das wieder empfunden. Diese plattdeutschen Lieder waren aus dieser Landschaft gewachsen wie die hohen Eschen um die Bauernhöfe - Himmel, Erde, Wasser, Pflanze, Tier und Mensch bildeten gleichsam einen Akkord. Kultur war nichts anderes als organisch gewachsener Geist. Wie tief und groß, ja, ehrwürdig, heilig fast berührte ihn immer diese Einheit, die er in den Wildnissen fremder Länder und unter einfachen Menschen der verschiedensten Völker oft gesucht und gefunden hatte. Nur in seinem Heimatlande hatte er sie so oft vermißt. Jetzt spürte er - fast mit Tränen der Rührung - wie auch hier die verborgenen Quellen rauschten. Und wieviel näher mußte er sich hier diesen Urgründen wahrer Kultur fühlen, hier, wo er selbst kein außenstehender Beobachter war, sondern ein Bestandteil, ein Klang in diesem Akkord.

Er versuchte, in das Schweigen der andern, die in der Betrachtung des Sonnenunterganges versunken schienen, diese Gedanken mit vorsichtig tastenden Worten hineinzutragen. Als er geendet hatte, schwiegen die beiden andern weiter. Endlich sagte Jan: "Warum sagst du das alles, Heio? Ist es nicht selbstverständlich? Ist es nicht das Wissen um eben diese Dinge, das uns unterscheidet von den vielen, allzu vielen?"

Aber Inge stand auf und legte die Hand auf Jans Schulter: "Nicht doch, Jan! Heio hat in mir durch seine Worte manches klargemacht, was ich wohl fühlte, aber nicht wußte. Wohl war ich glücklich in dieser Harmonie, aber erst das Wissen darum befreit den Klang und lockt ihn volltönend aus dem Instrument unserer Seele, daß er sich entfalten kann im All, als ein Gebet, als ein Lied, das zu Gott zurückkehrt, von dem es stammt!"

Die Sonne war versunken. Türkisgrün war der Westhimmel. Phantastische Wolkenungeheuer segelten dunkel darüber hin. Vom violetten Osthimmel hoben sich die hellen, blaßgelben Dünen seltsam ab. Einige große Mantelmöwen segelten im Aufwind über dem Dünenkamm. Un- beweglich trieben sie heran, nur der Kopf mit dem scharfen Schnabel wandte sich hin und wieder, und ihr heiserer scharfer Schrei drang durch das Schweigen.

Sie fröstelten; sie zogen sich ihr Trainingszeug an und krochen ins Zelt. Als sie später in ihren Schlafsäcken lagen und müde von Licht, Luft, Seewasser hinüberdämmerten, lauschte Heio noch auf das Singen des Sandes, den kleine Windstöße wie mit Händen von Zeit zu Zeit gegen das Zeltleinen stäubten. Aber alles wurde umhüllt von dem gleichmäßigen dumpfen Dröhnen der fernen Brandung. Wie das Spiel einer großen göttlichen Orgel klang es, und die fernen brausenden Akkorde sangen Heio in den Schlaf.

.

spierentonne.de - über das Leben am, im und auf dem Wasser ©Roland Stelzer Impressum